तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का महत्व: भारत-पाकिस्तान आतंकवाद संबंध और वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव

#itspakistanandtalibanspreading_terror

(बाएं से दाएं): डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, हाफिज सईद और तहव्वुर राणा

26/11 के मुंबई हमले के बाद से आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा को लेकर एक नई दृष्टिकोण सामने आई है। यह हमला न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी कि आतंकवाद के जड़ें केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई देशों में फैली हुई हैं। 25 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के बाद, यह मामला एक बार फिर से वैश्विक सुरक्षा और पाकिस्तान की भूमिका को प्रमुख रूप से उजागर करता है। राणा, जो 26/11 हमले में शामिल था, उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के परिणामस्वरूप नई जानकारी और प्रमाण मिल सकते हैं, जो आतंकवाद की जड़ों को और गहरे तक समझने में मदद करेगा।

1. 26/11 की जांच और तहव्वुर राणा का कनेक्शन

तहव्वुर राणा, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, 26/11 के मुंबई हमले में प्रमुख भूमिका निभाने वालों में से एक था। वह डेविड कोलमैन हेडली के सहयोगी के रूप में काम कर रहा था, जिसने भारत में आतंकवादी ठिकानों का सर्वेक्षण किया था। राणा ने इस हमले के लिए जरूरी रसद, योजना और मार्गदर्शन प्रदान किया था। 25 जनवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी, जिससे अब उसे भारत लाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण कदम इसलिए है क्योंकि राणा से प्राप्त जानकारी से 26/11 के हमले के पीछे की साजिश और पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी नेटवर्क के बारे में नई जानकारियां मिल सकती हैं।

2. पाकिस्तान का आतंकवाद के केंद्र के रूप में उभरना

तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में फिर से उजागर कर सकता है। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी समूह जैसे लश्कर-ए-तैयबा (LET) और जैश-ए-मोहम्मद (JEM), अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी अभियानों में सक्रिय हैं। ये समूह न केवल भारत बल्कि अफगानिस्तान और अन्य देशों में भी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। राणा का भारत प्रत्यर्पण पाकिस्तान के आतंकवाद में सक्रिय भूमिका को दर्शाता है और यह साबित करता है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को एक राज्य नीति के रूप में अपनाया है।

3. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई संभावना

राणा का प्रत्यर्पण भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को नई दिशा में जांच करने का अवसर प्रदान करेगा। वह लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, पाकिस्तानी आईएसआई और अन्य आतंकवादी समूहों के रिश्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। इसके अलावा, राणा भारतीय इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकता है, जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी गतिविधियों को रोकने में मदद मिल सकती है।

4. पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते

तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी राणा का प्रत्यर्पण प्रकाश डाल सकता है। तालिबान का पाकिस्तान के साथ गहरा संबंध है, खासकर पाकिस्तान की आईएसआई के साथ। हालांकि तालिबान ने भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी गतिविधि को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी समूहों को तालिबान का समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा, तालिबान अफगानिस्तान में भारतीय सहायता को बाधित करने की कोशिश करता है, जबकि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के प्रयासों में शामिल है।

5. 26/11 के आतंकवादी हमले का वैश्विक संदर्भ

26/11 का हमला केवल भारत के लिए एक आघात नहीं था, बल्कि यह वैश्विक आतंकवाद के खतरों को भी उजागर करता है। इस हमले में शामिल आतंकवादी समूहों ने न केवल भारतीय नागरिकों का नरसंहार किया बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा उत्पन्न किया। राणा का प्रत्यर्पण आतंकवादियों के वैश्विक नेटवर्क को तोड़ने और उनकी साजिशों को उजागर करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही यह संकेत करता है कि आतंकवाद का वित्तपोषण और उसकी योजना केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर फैली हुई है।

6. पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ना

राणा का प्रत्यर्पण पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने का एक और अवसर हो सकता है। यह पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि उसे आतंकवाद को समर्थन देने के आरोपों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कई बार इस आरोप से इनकार किया है कि वह आतंकवाद का समर्थन करता है, लेकिन राणा के प्रत्यर्पण और उससे प्राप्त जानकारी के बाद पाकिस्तान पर नए सिरे से दबाव डाला जा सकता है।

7. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय भूमिका

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद, यह स्थिति और जटिल हो गई है। तालिबान का पाकिस्तान से करीबी संबंध है, और पाकिस्तान की आईएसआई अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों का समर्थन करती है। तालिबान द्वारा पाकिस्तान से आतंकवादियों की सहायता प्राप्त करना भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हालांकि तालिबान ने भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई की अनुमति नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।

8. भारत का सुरक्षा रणनीति में परिवर्तन

राणा के प्रत्यर्पण से भारतीय सुरक्षा रणनीति में कुछ बदलाव हो सकते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब नए सबूतों और जानकारी के आधार पर पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए और सख्त कदम उठा सकती हैं। भारत का यह निर्णय कि वह आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं है, यह दिखाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने संघर्ष को और मजबूत करेगा।

तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद भारत को न केवल 26/11 के हमले के संदर्भ में नई जानकारी प्राप्त हो सकती है, बल्कि यह पाकिस्तान और उसके आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी बढ़ा सकता है। यह घटनाक्रम भारत, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान के आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर एक नया मोड़ ला सकता है, और इससे वैश्विक सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। राणा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उसके द्वारा दी गई जानकारी से यह उम्मीद की जा सकती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे और पाकिस्तान की आतंकवाद की नीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और अधिक जागरूकता पैदा होगी।

जलवायु परिवर्तन और लॉस एंजिल्स की आग: 32 जलवायु वैज्ञानिकों का विश्लेषण

#thewildfiresofla

वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन के तहत 32 जलवायु वैज्ञानिकों ने हाल में एक विश्लेषण प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन ने लॉस एंजिल्स के जंगलों की आग को और भी अधिक विनाशकारी बना दिया है। इस विश्लेषण के अनुसार, यदि मानवजनित जलवायु परिवर्तन न होता, तो ऐसी परिस्थितियाँ 35% कम संभावित होतीं। यह बढ़ता हुआ खतरा मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न गर्मी और शुष्क मौसम के कारण है, जो आग की घटनाओं को और भी गंभीर बना रहे हैं।

आग की बढ़ती गंभीरता

विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि आग की परिस्थितियाँ – गर्म, शुष्क और तेज हवाएँ – जलवायु परिवर्तन के कारण ज्यादा गंभीर हो गई हैं। इनके कारण लॉस एंजिल्स में आग लगने की संभावना 35% अधिक हो गई है। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि अगर वैश्विक तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, जैसा कि 2100 तक होने का अनुमान है, तो आग लगने की संभावना और बढ़ जाएगी। वैज्ञानिकों ने इस बात की भी चेतावनी दी कि यदि जलवायु परिवर्तन के कारण यह वृद्धि जारी रहती है, तो आने वाले वर्षों में इस प्रकार की घटनाएँ और भी बढ़ सकती हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प की जलवायु नीतियाँ और उनका प्रभाव

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका का बाहर निकलना और जलवायु नीतियों में बदलाव ने जलवायु संकट को और बढ़ा दिया। ट्रम्प के शासन में जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, और कई नीतियाँ उलट दी गईं। इसके कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में तेजी आई है, जैसे कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि।

सूखा और आग के मौसम की बढ़ती संभावना

विश्लेषण में यह पाया गया कि अक्टूबर से दिसंबर तक कम वर्षा होने की संभावना अब औद्योगिक-पूर्व जलवायु की तुलना में लगभग 2.4 गुना अधिक हो गई है। इसका मतलब यह है कि सूखा और आग के मौसम की संभावना बढ़ गई है। विशेष रूप से सांता एना हवाओं के दौरान आग लगने की संभावना अधिक होती है, जो दिसंबर और जनवरी के महीनों में सबसे तेज होती हैं। इन हवाओं के कारण आग जल्दी फैल जाती है और इसका प्रभाव काफी गंभीर हो सकता है।

जंगली आग का विनाशकारी प्रभाव

एलए में हाल ही में हुई जंगली आग को शहर के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग माना गया है। इस आग ने लगभग 10,000 घरों और वाणिज्यिक संपत्तियों को नष्ट कर दिया और 28 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा, यह आग कैलिफोर्निया में एक बहुत महंगा नुकसान साबित हुई है। अनुमान के अनुसार, आग के कारण हुए निजी बीमाकृत नुकसान का आंकड़ा $27.2 बिलियन था, जबकि AccuWeather ने कुल नुकसान को $250 बिलियन से अधिक होने का अनुमान जताया है।

इसके अलावा, इस आग के कारण स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा, क्योंकि जंगल की आग से निकलने वाला धुंआ और प्रदूषण सांस की बीमारियाँ उत्पन्न कर सकता है। यह सभी घटनाएँ जलवायु परिवर्तन के कारण और भी गंभीर हो गई हैं।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और अगली पीढ़ियों के लिए खतरे

जलवायु परिवर्तन ने जंगली आग के मौसम को लंबा और खतरनाक बना दिया है। शुष्क, ज्वलनशील स्थितियाँ अब औद्योगिक-पूर्व जलवायु के मुकाबले औसतन 23 दिनों तक लंबी रहती हैं। इन सूखे स्थितियों के कारण आग लगने की संभावना अधिक होती है। वहीं, वर्षा के पैटर्न में भी परिवर्तन हो रहा है, जिससे सूखा कुछ वर्षों तक लंबा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण, पौधों से नमी अधिक तेजी से वाष्पित हो रही है, जिससे वे जल्दी जल सकते हैं और आग की स्थिति और भी विकराल हो जाती है।

जलवायु मॉडलिंग और भविष्य के प्रभाव

शोधकर्ताओं ने जलवायु मॉडलिंग प्रयोगों में दो बहु-मॉडल समूहों का उपयोग किया: समुद्री सतह तापमान (SST)-संचालित वैश्विक परिसंचरण उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल और क्षेत्रीय जलवायु मॉडल। इन प्रयोगों से पता चला कि यदि दुनिया अपने वर्तमान उत्सर्जन पथ पर चलती रही, तो औद्योगिक-पूर्व स्तरों से तापमान में 3.1 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है, जैसा कि उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 में कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बढ़ेंगे, और आग जैसी घटनाओं में वृद्धि होगी।

जलवायु नीतियाँ और भविष्य की दिशा

अमेरिका में बिडेन प्रशासन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने 2035 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 61-66% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। यह कदम जलवायु संकट से निपटने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। हालांकि, ट्रम्प प्रशासन के तहत पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने और जलवायु नीतियों को रद्द करने के कारण जलवायु संकट को और बढ़ावा मिला था।

वर्तमान में, कई देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम उठा रहे हैं। 2035 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के तहत कई देशों ने उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य तय किए हैं। इनमें से चार देश – यूएई, ब्राजील, अमेरिका और उरुग्वे – ने अपने जलवायु लक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, जलवायु नीति में बदलाव और उत्सर्जन में कमी की दिशा में और प्रयास किए जा रहे हैं।

यह समय है कि हम जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाएँ और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए त्वरित उपाय करें। अगर हम इसी दिशा में काम करते हैं, तो हम जलवायु संकट से निपटने में सक्षम हो सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।

महाकुंभ 2025 में अराजक भीड़: काशी विश्वनाथ और अयोध्या में भी बढ़ी भीड़ का दबाव

#uncontrolledcrowdatmahakumbh2025kashiayodhyabecomethenexthotspots

Mahakumbh 2025

प्रयागराज (इलाहाबाद) में चल रहे महाकुंभ ने कड़ोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, और जैसे-जैसे यह महाकुंभ बढ़ रहा है, इसे लेकर सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ भी बढ़ रही हैं। महाकुंभ के कारण बढ़ी भीड़ अब काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भी दबाव डाल रही है, जिससे इन धार्मिक केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन गई है।

महाकुंभ 2025: श्रद्धा या अराजकता?

महाकुंभ, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। इस बार के महाकुंभ में 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो पहले से ही प्रयागराज के बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव डाल रहे हैं। हालांकि, आयोजकों ने शहर की सड़कों, अस्थायी पुलों, और अस्थायी सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से तैयारियाँ की हैं, लेकिन तीव्र भीड़ के कारण शहर में अराजकता बढ़ती जा रही है। संकरे रास्ते, लंबी कतारें और भारी भीड़ के कारण सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया है। इस दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से महाकुंभ के प्रचार के कारण और भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे हालात और भी जटिल हो गए हैं। कई श्रद्धालु, जो कुंभ मेला स्थल पर जगह नहीं पा रहे हैं, वे अब काशी और अयोध्या जैसे आसपास के शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे इन स्थानों पर भी दबाव बढ़ गया है।

काशी विश्वनाथ: बढ़ी हुई भीड़ से दबाव

महाकुंभ की वजह से बढ़ी हुई भीड़ का असर काशी विश्वनाथ मंदिर में भी देखा जा रहा है। यह मंदिर हमेशा से ही एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है, लेकिन अब लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक प्रमुख परियोजना थी, के बावजूद, यहां की भीड़ को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा है। श्रद्धालुओं को घंटों तक मंदिर में प्रवेश पाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और कई बार उन्हें मंदिर के अंदर जाने का मौका भी नहीं मिल रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास की सड़कों पर यातायात जाम लग जाता है और सार्वजनिक सुविधाएं अत्यधिक दबाव में हैं। इससे स्थानीय प्रशासन को स्थिति नियंत्रित करने में मुश्किलें आ रही हैं।

अयोध्या: राम मंदिर के साथ बढ़ी हुई भीड़

अयोध्या, जहां भगवान राम का जन्म हुआ और नए राम मंदिर का निर्माण हुआ, भी श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है। महाकुंभ के दौरान यहां भी भक्तों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। हालांकि शहर में तीव्र गति से बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, फिर भी बढ़ती संख्या में श्रद्धालुओं को समायोजित करने में कठिनाई हो रही है। अयोध्या की सड़कें अक्सर पैदल यात्रा करने वालों से भरी रहती हैं और मंदिरों के आसपास जगह-जगह भीड़ लग जाती है। प्रमुख धार्मिक आयोजनों और उत्सवों के दौरान, अयोध्या की सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। इससे शहर की संसाधन व्यवस्थाएं और अधिक दबाव में आ जाती हैं।

बढ़ी हुई भीड़ के कारण

महाकुंभ, काशी विश्वनाथ और अयोध्या में भीड़ का मुख्य कारण निम्नलिखित है:

1. श्रद्धालुओं का प्रवाह: प्रयागराज में महाकुंभ स्थल की सीमित क्षमता के कारण कई श्रद्धालु अब काशी और अयोध्या जैसी जगहों पर आकर वहां धार्मिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, जिससे इन शहरों में भी भीड़ बढ़ रही है।

2. धार्मिक महत्व: इन तीर्थ स्थलों का धार्मिक महत्व श्रद्धालुओं को यहां आने के लिए आकर्षित करता है। महाकुंभ के दौरान ये स्थान विशेष रूप से भीड़-भाड़ से भर जाते हैं।

3. सोशल मीडिया और सुगमता: सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक आयोजनों की जानकारी जल्दी फैल जाती है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाती है। साथ ही, इन स्थलों तक पहुंच अब पहले से कहीं अधिक सुगम हो गई है।

4. तैयारी की कमी: इन तीर्थ स्थलों के बुनियादी ढांचे में अभी भी सुधार की आवश्यकता है, ताकि अचानक आई भीड़ को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके।

स्थानीय प्रशासन की चुनौती

प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में स्थानीय प्रशासन भारी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, डिजिटल टिकटिंग सिस्टम, और बढ़ी हुई निगरानी व्यवस्था को लागू किया गया है। हालांकि, इन उपायों के बावजूद, बढ़ती भीड़ के बीच स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है।

शाही स्नान के पूर्व भक्तों की भीड़ का आकलन कर पाना मुश्किल है , इन शहरों के तक पहुचना भी अपने आप में एक कार्य है घंटों लम्बे जाम में पूरी यातायात को बिगाड़ दिया है इससे यात्रा कर रहे लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और तो और जो लोग हिम्मत कर भी जा रहे है उमड़ती कारण अपनी यात्रा को बिना दर्शन किये पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी अत्यधिक दबाव में हैं, और सर्दी के मौसम में यात्रा की गति धीमी हो रही है। स्थानीय व्यवसायियों को भी इस भीड़ के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवास, परिवहन और खाद्य सामग्री की भारी मांग बढ़ गई है।

प्रशासन का समाधान

स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए स्थानीय सरकारें और मंदिर प्राधिकरण कई कदम उठा रहे हैं। अस्थायी आवास, बेहतर समन्वय, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित भीड़ प्रबंधन तकनीकी उपायों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, आपातकालीन योजनाओं के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को भी तैनात किया गया है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बुनियादी ढांचे, भीड़ प्रबंधन और लॉजिस्टिक योजना में लंबी अवधि के सुधार नहीं किए गए, तो सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं।

महाकुंभ 2025 ने लाखों श्रद्धालुओं के धार्मिक उत्साह को उजागर किया है, लेकिन इसने भारत के तीर्थ स्थल बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को भी उजागर किया है। प्रयागराज में बढ़ी भीड़ के कारण काशी विश्वनाथ और अयोध्या जैसे आसपास के शहर भी प्रभावित हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि इन धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा और समर्पण के साथ साथ शांति और व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सके।

स्वर्णमढ़ित 'बग्गी' का पुनरुद्धार: राष्ट्रपति मुर्मू और इंडोनेशियाई अतिथि को कर्तव्य पथ पर लाने में हुआ उपयोग

#therevialofthegoldplatedchariotusedinrepublicday_today

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष प्रबोवो सुबियांटो, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, को रविवार को पारंपरिक घोड़े से खींची जाने वाली ‘बग्गी’ में सवार होकर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लाया गया। 1984 में बंद की गई यह बग्गी पिछले साल वापस लौटी। इसने राष्ट्रपति मुर्मू और उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुएल मैक्रों, जो पिछले साल मुख्य अतिथि थे, को कर्तव्य पथ पर पहुंचाया।

परंपरा

सोने की परत चढ़ी, घोड़े से खींची जाने वाली यह बग्गी एक काले रंग की गाड़ी है, जिस पर सोने से राष्ट्रीय प्रतीक (चार शेर) उकेरे गए हैं। भारतीय और ऑस्ट्रियाई घोड़ों की मिश्रित नस्ल द्वारा खींची जाने वाली इस गाड़ी में सोने की परत चढ़ी रिम भी है। राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और मुख्य अतिथि को ले जाने वाली बग्गी को ‘राष्ट्रपति के अंगरक्षक’ या राष्ट्रपति के अंगरक्षक, भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।

बग्गी को क्यों बंद कर दिया गया था ?

ज्ञानी जैल सिंह ने 1984 में राष्ट्रपति बग्गी का इस्तेमाल किया था। उस वर्ष अक्टूबर में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके कारण सुरक्षा कारणों से यह परंपरा बंद कर दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति लिमोसिन में आने लगे, जब तक कि बग्गी को लगभग 40 साल बाद, जनवरी 2024 में वापस नहीं लाया गया।

2014 में, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बग्गी का इस्तेमाल किया, लेकिन बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए, जो 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है, और गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। प्रणब मुखर्जी के उत्तराधिकारी रामनाथ कोविंद ने 2017 में शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति की गाड़ी से गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।

गणतंत्र दिवस

26 जनवरी को, राष्ट्र 1950 में इस तिथि पर संविधान के लागू होने का स्मरण करता है, जिसने 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लगभग तीन साल बाद भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। संविधान सभा द्वारा तैयार संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया, वही 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 'पूर्ण स्वराज' (पूर्ण स्वतंत्रता) की घोषणा के उपलक्ष्य में चुना गया था। दूसरी ओर, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

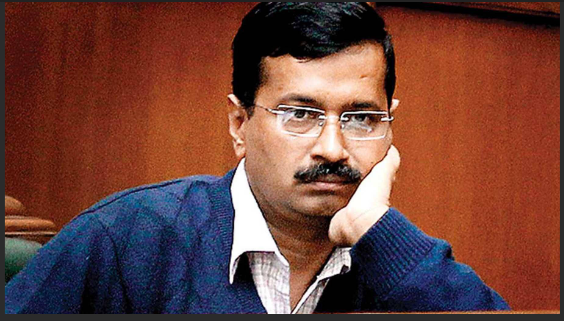

झूठ का पुलिंदा, मासूम चेहरा’: अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला

#amit_shah_takes_toll_on_arvind_kejriwal

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के लोगों से “झूठ” बोलने का आरोप लगाया।

“अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ऐसी सरकार चला रहे हैं जो अपने वादों को पूरा नहीं करती और फिर से झूठ का पुलिंदा और मासूम चेहरा लेकर सामने आते हैं। अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इतना झूठा व्यक्ति नहीं देखा। मुझे ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं आश्वस्त हूं,” एएनआई ने शाह के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।

शाह ने 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का तीसरा घोषणापत्र जारी किया। केजरीवाल की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "2014 से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में काम की राजनीति स्थापित की है और तब से हर चुनाव में भाजपा ने अपने वादों को पूरा करने का प्रयास किया है। हमने इसके लिए विभिन्न लोगों से सुझाव मांगे हैं। केजरीवाल दिल्ली में ऐसी सरकार चलाते हैं जो वादे तो करती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती और फिर जनता के सामने झूठे चेहरे पेश करती है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी किसी को इतना साफ झूठ बोलते नहीं देखा।"

शाह ने यमुना के प्रदूषण को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा केजरीवाल पर लगातार हमला बोलते हुए शाह ने शराब मामले और यमुना नदी के प्रदूषण का मुद्दा उठाया। शाह ने कहा, "उन्होंने स्कूलों, मंदिरों और गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली हैं और हजारों करोड़ रुपये के घोटाले किए हैं। शराब घोटाला दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री ने किया था। उन्होंने (केजरीवाल) सात साल में यमुना नदी को साफ करने का वादा किया था, ताकि यह लंदन की टेम्स नदी जितनी साफ हो जाए और कहा था कि वह दिल्ली की जनता के सामने डुबकी लगाएंगे। केजरीवाल जी, जनता आपकी उस मशहूर डुबकी का इंतजार कर रही है।"

शाह ने कहा, "वह पाइप के जरिए साफ पानी उपलब्ध कराने का अपना वादा भी पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात की, लेकिन केजरीवाल खुद अपने कई मंत्रियों के साथ भ्रष्टाचार के मामलों में जेल गए। उन्हें सिर्फ जमानत मिली और जमानत को क्लीन चिट के तौर पर इस्तेमाल करना उन्हें आरोपों से बरी नहीं कर सकता।" शाह ने कहा, "सबसे गंभीर मुद्दा दिल्ली में भ्रष्टाचार का स्तर है, जो केजरीवाल के शासन में जितना ऊंचा है, उतना पहले कभी नहीं रहा। शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड में 28,400 करोड़ का घोटाला, राशन वितरण में 5,400 करोड़ का घोटाला, स्कूल कक्षाओं में 1,300 करोड़ का घोटाला और सीसीटीवी लगाने में 571 करोड़ का घोटाला जैसे घोटाले हुए हैं।"

अमेरिका, ट्रंप और मोदी के नेतृत्व में क्वाड: ताइवान के संदर्भ में एक नई चुनौती

#modi_and_trump_lead_the_quad

2027 में चीन के द्वारा ताइवान पर कब्जा करने की योजना और इसके परिणामस्वरूप अमेरिका को जो सैन्य और कूटनीतिक चुनौती मिल सकती है, वह वैश्विक राजनीति और सैन्य रणनीति में एक अहम मोड़ को दर्शाता है। यह समय अमेरिका, भारत, जापान, और ऑस्ट्रेलिया के सहयोगी गुट, अर्थात् क्वाड (क्वाड्रिलैट्रल सिक्योरिटी डायलॉग), के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर हो सकता है। क्या ट्रंप और पीएम मोदी के नेतृत्व में क्वाड खड़ा होगा और क्या यह चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक मजबूत रक्षा ढांचा बना सकेगा? यह सवाल हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य मुद्दे के रूप में उभरता है।

इस लेख में हम इस जटिल परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे, जिसमें चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति, ताइवान संकट, और क्वाड देशों के बीच समन्वय की आवश्यकता को शामिल करेंगे।

1. क्वाड की भूमिका और महत्व

क्वाड, जिसे क्वाड्रिलैट्रल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक अनौपचारिक गुट है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सामरिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा, नेविगेशन स्वतंत्रता, और कानून-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है। जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 2025 के प्रारंभ में क्वाड देशों के साथ पहली बहुपक्षीय बैठक की, तो यह बैठक एक नई दिशा को दर्शाती है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, और जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया के साथ यह बैठक न केवल एक कूटनीतिक कदम था, बल्कि एक संकेत भी था कि अमेरिका और इसके सहयोगी राष्ट्र चीन के खिलाफ एकजुट होने के लिए तैयार हैं।

2. चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और ताइवान संकट

चीन ने पिछले एक दशक में अपनी सैन्य शक्ति में भारी वृद्धि की है। विशेष रूप से, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की नौसेना आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है, जिसमें लगभग 500 युद्धपोत हैं। यह चीन की सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाना है। इसके अलावा, चीनी रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा पीएलए नौसेना को सौंपा गया है, जो इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को दर्शाता है।

3. भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव

भारत और चीन के बीच संबंधों में हाल के वर्षों में तनाव बढ़ा है, विशेष रूप से 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुई सैन्य झड़पों के बाद। हालांकि मोदी सरकार द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की कोशिश कर रही है, लेकिन चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में, भारत के लिए चिंता का विषय हैं। चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, जिससे भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यही कारण है कि भारत ने क्वाड में अपनी सक्रिय भागीदारी बढ़ाई है, ताकि चीन के प्रभाव को सीमित किया जा सके और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

4. भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और क्वाड में भागीदारी

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर बहस हमेशा से चली आ रही है। एक ओर जहां कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष में नहीं फंसना चाहिए और उसे अपनी स्वतंत्र रणनीतिक नीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर दक्षिणपंथी विचारक यह मानते हैं कि भारत को अमेरिका के साथ मिलकर चीन के बढ़ते सैन्य खतरे का मुकाबला करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। वे अमेरिका और चीन दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत के राष्ट्रीय हित सुरक्षित रह सकें। मोदी सरकार ने “आत्मनिर्भर भारत” के तहत घरेलू सैन्य-औद्योगिक आधार को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

5. चीन के खिलाफ सामरिक तैयारियाँ और क्वाड का भविष्य

भारत की सामरिक तैयारियाँ और क्वाड के भीतर सहयोगी देशों की भूमिका इस समय अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत को अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि वह चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला कर सके। इसके लिए, क्वाड के देशों को एकजुट होकर सामरिक ढांचा तैयार करना होगा, जिससे चीन की सैन्य चुनौती का प्रभावी तरीके से सामना किया जा सके। क्वाड देशों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, और संचार क्षेत्र में सहयोग को और अधिक गहरा किया जाना चाहिए। खासकर, भारत को अमेरिका से नवीनतम तकनीकी सहायता और रक्षा उपकरणों की आवश्यकता है, ताकि वह अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत कर सके।

6. भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता सहयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। 2025 के शुरुआती महीनों में, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा, खासकर जब भारत अपनी घरेलू सैन्य-औद्योगिक क्षमता को विकसित करने की दिशा में कदम उठा रहा है। भारत के लिए यह समय की मांग है कि वह अपने घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाए और विदेशी तकनीक पर अपनी निर्भरता कम करे। जैसे-जैसे भारत के सैन्य और औद्योगिक आधार का विस्तार होता है, वैसे-वैसे वह चीन की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है।

7. इंडो-पैसिफिक में चीन के खिलाफ क्वाड का सामरिक महत्व

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्गों का केंद्र है, जो खरबों डॉलर के व्यापार का स्रोत है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और आक्रामकता को देखते हुए, क्वाड को अपनी भूमिका को और मजबूत करना होगा। यह न केवल चीन के खिलाफ सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक समुद्री मार्गों पर नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का सामूहिक प्रयास क्षेत्र में चीनी विस्तार को रोकने में प्रभावी हो सकता है।

2027 में चीन द्वारा ताइवान पर कब्ज़ा करने की संभावना, अमेरिका, भारत और अन्य क्वाड देशों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है। हालांकि, ट्रंप और मोदी के नेतृत्व में क्वाड देशों के बीच मजबूत साझेदारी और सहयोग इस चुनौती का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के बीच, क्वाड को अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना होगा, ताकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखी जा सके। भारत को अपनी सामरिक तैयारियों को तेज़ी से बढ़ाना होगा और घरेलू सैन्य-औद्योगिक आधार को सशक्त बनाना होगा। इसके साथ ही, अमेरिका और अन्य क्वाड देशों के साथ मजबूत सहयोग इस क्षेत्र में सामरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा।

लॉस एंजिल्स में आग का कहर: बढ़ते खतरों और अनियंत्रित संकट के बीच एक चेतावनी

#uncontrolledwildfiresoflosangelesraising_concerns

लॉस एंजिल्स और इसके आसपास के क्षेत्र एक लगातार जंगल की आग के संकट से जूझ रहे हैं, हाल के आग सत्र पहले से कहीं अधिक तीव्र और लंबे होते जा रहे हैं। जैसे-जैसे गर्मी के मौसम में अधिक लंबाई आ रही है और जलवायु परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में और भी विनाशकारी आग लगने का खतरा बढ़ सकता है।

कैलिफोर्निया विभाग ऑफ़ फॉरेस्ट्री और फायर प्रोटेक्शन (कैल फायर) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अकेले 2024 में 9,500 से अधिक जंगल की आग लगीं, जिन्होंने 1.2 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि को जलाया, जो पिछले वर्ष से 15% अधिक था। जबकि इन आगों का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में था, लॉस एंजिल्स और आस-पास के शहर भी नियमित रूप से खतरे में रहते हैं क्योंकि जंगल की आग अक्सर आबादी वाले क्षेत्रों में फैल जाती हैं।

आग के पीछे का विज्ञान

दक्षिण कैलिफोर्निया का भूमध्यसागरीय जलवायु, जिसमें गर्म, शुष्क गर्मी और हल्के, गीले सर्दियाँ शामिल हैं, हमेशा जंगल की आग के लिए एक जोखिम रहा है। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में, आगों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ गई है, जो मौसम के पैटर्न, पर्यावरणीय कारकों और मानव गतिविधियों के संयोजन के कारण हुआ है।

यूसीएलए के पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. मारिया रेयेस कहती हैं, "गर्म होती जलवायु निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कैलिफोर्निया में तापमान अधिक बढ़ रहे हैं, सूखा लंबा हो रहा है, और बर्फ का पिघलना पहले हो रहा है, जो जंगल की आग के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करता है। हम स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन और इस क्षेत्र में आग की तीव्रता के बीच संबंध देख रहे हैं।"

एक प्रमुख कारक जो आग की गतिविधि में योगदान करता है, वह है सांता आना हवाएँ, जो तापमान के गिरावट के महीनों में क्षेत्र के माध्यम से चलती हैं। ये हवाएँ, जो 70 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती हैं, सूखी वनस्पतियों को आबादी वाले क्षेत्रों में धकेल देती हैं, जिससे आग तेजी से फैलती है।

शहरी विस्तार और आग का खतरा

वाइल्डलैंड-शहरी interface, यानी जहां शहरी क्षेत्र विकसित जंगलों से मिलते हैं, इस समस्या को और बढ़ा देता है। लॉस एंजिल्स, जो पहाड़ियों, पर्वतों और घने वनस्पति से घिरा हुआ है, एक विशिष्ट संवेदनशीलता का सामना करता है। हाल के वर्षों में, जैसे-जैसे अधिक घर आग से प्रभावित क्षेत्रों में बने हैं, घरों के नष्ट होने का खतरा बढ़ गया है।

2024 में, लागुना फायर, जो सैन गेब्रियल पर्वतों में लगी थी, ने लॉस एंजिल्स के पूर्वी हिस्से में स्थित आवासीय क्षेत्रों तक तेजी से फैलकर हजारों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने के लिए मजबूर किया और 200 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया। स्थानीय अधिकारियों और अग्निशमन विभागों को ऐसी बड़ी आगों से निपटना और भी कठिन होता जा रहा है। इसका और भी भयवान रूप हमें अभी लॉस एंजिल्स में देखने को मिल रहा है, हर दिन बढ़ती आग से छेत्र और लोग प्रभावित हो रहे हैं।

लॉस एंजिल्स फायर चीफ, मोनिका गार्सिया कहती हैं, "आग और भी विनाशकारी होती जा रही हैं, सिर्फ जलवायु के कारण नहीं, बल्कि यह भी कि लोग कहां रहते हैं। जब आपके घर जंगल और घास-फूस से घिरे होते हैं, तो यह एक आपदा का कारण बन सकता है, खासकर जब स्थितियाँ आग के फैलने के लिए उपयुक्त होती हैं।"

मानव कारण

हालाँकि प्राकृतिक परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन मानव गतिविधियाँ अक्सर आग को उत्पन्न करने का कारण बनती हैं। कैलिफोर्निया फायर प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, 80% से अधिक जंगल की आग मानव गतिविधियों के कारण होती हैं, चाहे वह आगजनी हो या दुर्घटनाएँ जैसे कि गाड़ी से चिंगारी या सिगरेट की लापरवाही से फेंकना। हाल के वर्षों में, लॉस एंजिल्स काउंटी के कुछ क्षेत्रों में जानबूझकर आग लगाने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है।

समाधान और चुनौतियाँ

जैसे-जैसे जंगल की आग अधिक सामान्य होती जा रही है, अधिकारी आग के जोखिम को कम करने के लिए प्रीएक्टिव उपायों पर जोर दे रहे हैं। घरों को आग से बचाने के उपाय, जैसे कि आग प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग, संपत्ति के चारों ओर सुरक्षित क्षेत्र बनाना, और अग्नि अवरोधक स्थापित करना, एक महत्वपूर्ण रणनीति बन गई है। 2024 में, राज्य ने जंगल की आग की रोकथाम कार्यक्रमों के लिए 200 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि आवंटित की, जिसमें सामुदायिक जागरूकता और आग रोकने की बुनियादी ढांचे के लिए धन शामिल है।

हालांकि, आग से निपटना केवल दमकल विभागों का काम नहीं है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, उत्सर्जन में कमी लाना, सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाना सभी महत्वपूर्ण घटक हैं जो संकट के मूल कारणों का समाधान करने के लिए जरूरी हैं।

इन प्रयासों के बावजूद, स्थिति बेहतर होने से पहले और बिगड़ने की उम्मीद है। नेशनल इंटरएजेंसी फायर सेंटर (NIFC) के अनुसार, कैलिफोर्निया में अब जंगल की आग का मौसम औसतन पाँच महीने से बढ़कर लगभग सात महीने तक पहुँच चुका है, और राहत की कोई संभावना नहीं दिख रही है।

डॉ. रेयेस ने निष्कर्ष रूप में कहा, "आने वाले दशकों में अधिक आग और भी अधिक तीव्र मौसम की उम्मीद की जा सकती है। यह सिर्फ आग के शुरू होने के बाद प्रतिक्रिया देने की बात नहीं है। हमें व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता है जो जलवायु परिवर्तन, शहरी योजना, और सामुदायिक तैयारी को संबोधित करें ताकि हम सचमुच लॉस एंजिल्स की रक्षा कर सकें।" जैसे-जैसे शहर एक और संभावित खतरनाक आग सत्र का सामना कर रहा है, लॉस एंजिल्स के निवासी एक बार फिर जलवायु परिवर्तन और शहरी विस्तार और जंगल की आग के बीच की नाजुक संतुलन को महसूस कर रहे हैं।

यह लेख नवीनतम सरकारी आंकड़ों, पर्यावरण विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार है।

ट्रंप प्रशासन भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने का करेगा प्रयास

#indiaexpectsgoodtieswithamericaposttrumpsinaugration

भारत ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और फिर नए प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। जयशंकर को विशेष दूत के रूप में भेजा गया क्योंकि पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होते हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शीर्ष प्रोटोकॉल प्राप्त करने के बाद, विदेश मंत्री जयशंकर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज से मुलाकात की और फिर नवनियुक्त विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेश मंत्री इवाया ताकेशी के साथ क्वाड बैठक में भाग लिया। इसके तुरंत बाद जयशंकर और मार्को रुबियो के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। ट्रंप के लिए भारत का महत्व इस बात से पता चलता है कि मार्को रुबियो की पहली बहुपक्षीय बैठक क्वाड बैठक थी और विदेश मंत्री रुबियो की पहली द्विपक्षीय बैठक भारत के साथ थी।

ट्रम्प प्रशासन ने भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया

शीर्ष सूत्रों के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने क्वाड बैठक और मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक के माध्यम से इंडो-पैसिफिक में स्पष्ट संदेश देते हुए भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रम्प प्रशासन पिछले प्रशासन के दौरान हासिल की गई भारत-अमेरिका द्विपक्षीय गति को आगे बढ़ाएगा और प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और वाणिज्य तथा आर्थिक संबंधों में बड़े कदम उठाने के लिए तैयार है।

जबकि क्वाड बैठक समूह द्वारा उठाए गए पिछले कदमों की समीक्षा थी, सचिव रुबियो ने अपने तीनों समकक्षों को याद दिलाया कि यह राष्ट्रपति ट्रम्प ही थे जिन्होंने 2017 में क्वाड विदेश मंत्रियों की वार्ता शुरू की थी। सचिव रुबियो ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि राष्ट्रपति ट्रम्प का इरादा इंडो-पैसिफिक में नेविगेशन की स्वतंत्रता, वैकल्पिक लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और क्षेत्र में मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं के लिए तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए क्वाड पर आगे बढ़ने का है।

सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्री जयशंकर की अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत बहुत सकारात्मक रही है, दोनों देश आपसी हित और आपसी सुरक्षा के आधार पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री जयशंकर एक बहुत ही सफल यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना होने से पहले आज वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर संविधान का गायब होना: सोशल मीडिया पर चिंता और अटकलें

#constitution_missing_on_white_house_website

व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर अमेरिकी संविधान का पृष्ठ अचानक गायब हो गया, जिससे सोशल मीडिया पर चिंता और अटकलों का दौर शुरू हो गया। यह घटना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पदभार ग्रहण के बाद घटी, और सोशल मीडिया पर इसे लेकर गंभीर सवाल उठे। इस लेख में हम इस घटना के कारणों, चिंताओं और इसके राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे।

1. संविधान का गायब होना और प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर अमेरिकी संविधान का पृष्ठ अब "404 - पृष्ठ नहीं मिला" त्रुटि के रूप में दिखाई दे रहा है। यह स्थिति यूज़र्स के लिए अप्रत्याशित थी और सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बनी। कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसे संयोग माना, जबकि अन्य ने इसे ट्रम्प प्रशासन के संविधान के प्रति दृष्टिकोण से जोड़ा।

2. सोशल मीडिया पर अटकलें

इस घटना के बाद, सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गईं। कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसे ट्रम्प प्रशासन का संविधान को कमजोर करने का संकेत माना, जबकि अन्य ने इसे एक तकनीकी गलती बताया। व्हाइट हाउस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिससे और भी संदेह उत्पन्न हुआ है।

3. संविधान के प्रति बढ़ती चिंताएँ

व्हाइट हाउस से संविधान का गायब होना राष्ट्रपति ट्रम्प के संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति दृष्टिकोण को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। जर्मन राजदूत एंड्रियास माइकलिस ने चेतावनी दी थी कि ट्रम्प के कदम संविधान और लोकतांत्रिक जाँच प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं।

4. ट्रम्प का कार्यकारी आदेश

राष्ट्रपति ट्रम्प ने जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसे कई आलोचकों ने असंवैधानिक करार दिया। इस आदेश के बाद, डेमोक्रेटिक राज्यों ने कानूनी कार्रवाई की। यह कदम ट्रम्प प्रशासन की संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है।

5. संविधान के खिलाफ उठती आवाज़ें

ट्रम्प के प्रशासन ने संविधान की कुछ धारा-धाराओं को चुनौती दी है। उनके कार्यकारी आदेश और अन्य निर्णयों को संविधान के खिलाफ माना गया है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट से संविधान का गायब होना इस दिशा में एक और कदम हो सकता है।

6. संविधान के प्रति ट्रम्प का दृष्टिकोण

ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद से संविधान को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि ट्रम्प इसे कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर संविधान का गायब होना इस बात का संकेत हो सकता है कि ट्रम्प प्रशासन संविधान को लेकर अपने दृष्टिकोण में बदलाव कर सकता है।

व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर संविधान के गायब होने की घटना ने ट्रम्प प्रशासन के संविधान के प्रति दृष्टिकोण पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद उठ रही चिंताएँ यह दर्शाती हैं कि नागरिकों को संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता हो सकती है। यह देखना जरूरी होगा कि व्हाइट हाउस इस पर क्या स्पष्टीकरण देता है।

Feb 02 2025, 21:49

- Whatsapp

- Facebook

- Linkedin

- Google Plus

1- Whatsapp

- Facebook

- Linkedin

- Google Plus

0.3k